Капитал как фактор производства механизм его функционирования. Определение предпринимательской способности.

Капитал как фактор производства, согласно теории Маркса, является достаточно сложным понятием. Внешне он может выступать в определенных формах: постоянный (средство производства), денежный (денежные средства), переменный (люди) и товарный (товары). Однако указанные материальные носители - это не просто капитал, а представлены они производственными отношениями.

Определения

Во-первых, капитал как фактор производства является самовозрастающей стоимостью, которая создается наемными рабочими. Во-вторых, капитал является движением, процессом кругооборота, проходящим различные стадии. Это процесс, заключающий в себе три формы кругооборота. Капитал как фактор производства является сменой форм стоимости. Например, денежная форма сменяется товарной, далее - производственной, и опять товарной и денежной. В-третьих, капитал не является вещью. Это некоторое общественное отношение, представленное в вещи с приданием ей специфического общественного характера.

Капитал как категория

Капитал - ресурс длительного использования, который создается для производства значительного числа товаров и услуг. Создание дополнительных благ в будущем времени предполагает определенные затраты ресурсов сегодня. Поэтому зачастую возникает проблема соизмеримости благ, которые могут употребляться в различных периодах. Капитал как категория может выражать некоторую сумму денежных, материальных и интеллектуальных ресурсов, позволяющих их собственнику осуществлять предпринимательскую деятельность. Одновременно с этим капитал неотделим от общественных отношений, при существовании которых функционирует такая деятельность. Поэтому он служит стержнем всей рыночной системы.

Бухгалтерское и экономическое определения капитала

Существуют и другие определения. Так, в соответствии с бухгалтерским определением в качестве капитала признаются все активы субъекта хозяйствования. Согласно экономическому определению капитал подразделяется на реальный, денежный и товарный.

История возникновения

Теории прибыли и капитала имеют продолжительную историю. При помощи них формируется главный стержень большого количества экономических теорий. Так, Смитом капитал характеризовался в качестве накопленного запаса денег или вещей. Рикардо видел данное понятие как средства производства.

И только Маркс рассматривал капитал как фактор производства, в форме социальной категории. Он утверждал, что капитал является самовозрастающей стоимостью, порождающей прибавочную стоимость. По теории Маркса, деньги способны стать капиталом только в том случае, если на них покупаются рабочая сила и средства производства. При этом в качестве создателя прибавочной стоимости он называл труд наемных рабочих. Прибыль же является превращенной формой прироста стоимости, рассматриваемой как создание всего капитала.

Особенности человеческого фактора

Существует еще одна составляющая любого производственного процесса - труд, который неразделимо связан с человеком. Поэтому человеческий фактор производства представлен и интеллектуальной, и физической деятельностью с направлением на производство благ, а также предоставлением услуг. Совокупность определенных способностей любого человека, обусловленных специальным образованием и профессиональным обучением, и формируют человеческий капитал. При этом капитал и квалификация находятся в прямой зависимости. От их эффективного взаимодействия зависит и доход по этому капиталу в виде заработной платы. Сегодня инвестиционные вложения в человека - самые быстроокупающиеся и эффективные производственные затраты. В современных условиях хозяйствования распространенной является теория возникновения риска, в основе которой находится положение о необходимости определенных средств, которые требуются для осуществления хозяйственной деятельности и способны принести либо доход, либо убыток. Так, у наемного работника существует риск потери только места работы, а работодатель при этом рискует потерять капитал.

Определение предпринимательской способности

Предпринимательская деятельность является специфическим фактором производства и предполагает эффективное использование смекалки, инициативы и риска в данном процессе. Предпринимательская способность как фактор производства является особым видом человеческого капитала, который представлен деятельностью по комбинированию и координации других производственных факторов с целью создания услуг и благ. Специфика данной разновидности человеческого ресурса состоит в желании и умении в производственный процесс внедрять различные нововведения (инновации) в форме нового произведенного продукта, современных технологий и форм организации бизнеса с определенной степенью риска и вероятностью понесения убытков. По своим масштабам предпринимательская деятельность может быть приравнена к затратам, связанным с использованием высококвалификационного труда. Существуют и различные теории, трактующие данное понятие. Так, английским экономистом Кантильоном под предпринимателем понимался человек с нефиксированными доходами. Он обладает способностью покупать чужие товары по фиксированной цене, которая ему пока неизвестна. Поэтому риск является основной отличительной чертой предпринимателя.

Капитал как фактор производства это

1. Цены и капитал

1.1. Капитал как фактор производства

В истории экономической мысли имелось много различных взглядов и мнений на природу сущности капитала.

Капитал – этo средства производства. Исторически родоначальниками такой трактовки выступили классики политической экономии А. Смит и Д. Рикардо. У А. Смита капитал – накопленный и овеществленный труд, у Д. Рикардо – средства производства, у физиократов Франции капитал – это земля.

Капитал – этo деньги. С. Фишер, Д. Бегг, Р. Дорнбуш, Б. Минц, М. Шварц, Дж. Робинсон и другие утверждают, что капитал есть «сумма денег» и «ценные бумаги», а также «финансы», или «финансовый капитал».

Капитал – эта знания, навыки человека, его энергия, используемые в производстве товаров и услуг. «Человеческий капитал» рассматривается как источник доходов. Затраты на образование человека являются инвестициями в «человеческий капитал», которые определяют величину будущего дохода. Сюда относятся также затраты на поддержание здоровья, повышение квалификации и т.д. Такой точки зрения придерживаются Дж. Беккер, Ф. Махлуп и другие.

По мнению Маркса, капитал – сложное понятие. Внешне он выступает н конкретных формах – в средствах производства (постоянный капитал), и деньгах (денежный капитал), в людях (переменный капитал), в товарах (товарный капитал). Но материальные носители, перечисленные выше, являются капиталом не сами по себе, а представляют собой особое производственное отношение. Поэтому у капитала несколько определений:

1) «капитал – это самовозрастающая стоимость, создаваемая наемным рабочим»;

2) «капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий различные стадии, процесс, который в свою очередь заключает в себе три различные формы кругооборота». Это смена форм стоимости: денежной формы на товарную, затем – на производственную, снова на товарную и опять на денежную. «Деньги, описывающие в своем движении этот последний цикл, превращаются в капитал, становятся капиталом и уже по своему назначению представляют собой капитал»;

3) «капитал – это не вещь, а определенное общественное отношение, которое представлено в вещи и придает этой вещи специфический общественный характер».

Из сравнения этих концепций видно, что наиболее полно сущность капитала как движения, приобретающего различные формы, в том числе форму общественных отношений людей, мы находим только у Маркса. На сегодняшний день оно самое объемное по своему содержанию и наиболее полное. Движению капитала и его особенностям в современный период и посвящена данная работа.

Капитал представляет собой ресурс длительного пользования, создаваемый с целью производства большего количества товаров и услуг. Создание дополнительного объема благ в будущем периоде времени предполагает затраты ресурсов в настоящем периоде. В связи с этим возникает проблема соизмерения благ, потребляемых в настоящем и будущем периодах.

Капитал как категория выражает, прежде всего, определенную сумму материальных, денежных и интеллектуальных средств, позволяющих своему владельцу вести предпринимательскую деятельность. Вместе с тем капитал неотделим от тех общественных отношений, в рамках которых осуществляется эта деятельность, и, более того, он является стержнем рыночной системы. Поэтому Маркс называл капитал отношением между различными слоями общества.

Распространены и более узкие определения. Согласно бухгалтерскому определению капиталом называются все активы (средства) фирмы. По экономическому определению капитал разделяется на реальный, т. е. в форме средств производства, и денежный, т. е. в денежной форме, а иногда выделяют еще и товарный капитал, т. е. капитал в форме товаров.

Теории капитала и прибыли имеют длительную историю. Они формируют главный или один из главных стержней большинства экономических теорий. А. Смит характеризовал капитал лишь как накопленный запас вещей или денег. Д. Рикардо трактовал капитал как средства производства. Палка и камень в руках первобытного человека представлялись ему таким же элементом капитала, как машины и фабрики.

В отличие от своих предшественников К. Маркс подошел к капиталу как к категории социального характера. Он утверждал, что капитал – это самовозрастающая стоимость, рождающая так называемую прибавочную стоимость. К. Маркс доказывал, что капитал – это не деньги. Деньги становятся капиталом только тогда, когда на них приобретаются средства производства и рабочая сила, причем создателем прироста стоимости (прибавочной стоимости) он считал только труд наемных рабочих. Что касается прибыли, то, по Марксу, это превращенная форма прибавочной стоимости, рассматриваемая как порождение всего авансированного капитала.

А. Смит утверждал, что труд является единственным создателем стоимости только в простом товарном производстве, а с развитием товарно-денежных отношений процесс создания стоимости усложняется, втягивая в себя действие и других факторов. Такую позицию впоследствии занимали многие теоретики, среди которых следует выделить французского экономиста Ж.-Б. Сэя (1767 – 1832). Он выдвинул тезис о том, что стоимость есть результат соединения и взаимодействия трех факторов производства: капитала, земли и труда. В настоящее время наблюдается стремление учитывать и другие факторы, участвующие в создании стоимости: науку, предпринимательскую способность.

В числе трактовок капитала и прибыли следует упомянуть так называемую теорию воздержания. Одним из ее основателей был английский экономист Н. У. Сениор (1790 – 1864). Труд рассматривался им как «жертва» рабочего, теряющего свой досуг и покой, а капитал – как «жертва» капиталиста, который воздерживается от того, чтобы всю свою собственность использовать на личное потребление и значительную ее часть превращает в факторы производства.

На этой базе был выдвинут постулат о том, что блага настоящего обладают большей ценностью, чем блага будущего. И, следовательно, тот, кто вкладывает свои средства в хозяйственную деятельность, лишает себя возможности реализовать часть своего богатства сегодня, жертвует своими сегодняшними интересами ради будущего. Такая жертвенность заслуживает вознаграждения в виде прибыли. Теорию воздержания поддерживают представители многих направлений экономической науки.

В настоящее время довольно распространенной является так называемая теория риска. В ее основе лежит положение о том, что для хозяйственной деятельности нужны определенные средства, которые могут принести доход, а могут быть безвозвратно потеряны. Наемный работник рискует только потерей работы, а владелец капитала рискует его потерять. П. Самуэльсои утверждает, что «те лица, которые взваливают риск на свои плечи, должны получать за это в сумме положительную величину премии за риск, или прибыли». Таким образом, прибыль рассматривается как естественная награда за риск, который испытал владелец капитала.

Главный источник и дохода, и прибыли, по мнению большинства авторов, – капитал. Они же отмечают и тот факт, что рост капитала зависит от инвестированных средств, от инвестирования прибыли. Следовательно, между прибылью и капиталом существует прямая и обратная взаимозависимость. Нельзя понять прибыль, не раскрыв сущность капитала, и наоборот, капитал не будет изучен досконально без анализа прибыли и ее роли в движении капитала.

1.2. Формы капитала

Капитал как средства производства делится на средства и предметы труда, т. е. на основной и оборотный капитал, или, по российской терминологии, на основные фонды и оборотные производственные фонды (материальные оборотные средства). К основному капиталу обычно относят имущество, служащее больше одного года.

Если к оборотным производственным фондам (материальным оборотным средствам) добавить нереализованную готовую продукцию, средства в расчетах (с поставщиками и покупателями), денежные средства в кассе предприятия и расходы на заработную плату, то получим оборотный капитал (оборотные средства) по бухгалтерскому определению.

Капитал в своем движении (рассмотрим далее) принимает три главные функциональные формы: денежную, производительную и товарную. Денежный капитал – первая форма капитала. Деньги становятся капиталом не сами по себе, а постольку, поскольку создают возможность приобретения тех товаров, которые могут выступить в качестве простых моментов процесса труда. Капиталист должен проявить дальновидность и предприимчивость, он должен закупить столько средств производства, сколько нужно, чтобы обеспечить нормальное функционирование рабочей силы в течение необходимого и прибавочного рабочего времени. Иными словами, функция денежного капитала состоит в обеспечении условий соединения рабочей силы со средствами производства. Непосредственное соединение рабочей силы со средствами производства осуществляется в процессе производства. Функция производительного капитала заключается не просто в производстве товара – вещи, обладающей полезностью и стоимостью, но в производстве прибавочной стоимости, в обеспечении самовозрастания капитала, его расширенного воспроизводства. Товарный капитал реализует (или превращает в денежную форму) возросшую (или уменьшившуюся) в процессе производства капитальную стоимость. В реализации капитальной стоимости состоит функция товарного капитала.

Каждая из трех форм капитала выполняет в процессе движения капитала особую функцию, – вот почему их называют функциональными формами капитала.

Кроме того, владелец капитала авансирует свои деньги на покупку товара «рабочая сила», но прежде авансирует (расходует) свои деньги на покупку средств производства (сельхозтехники, продуктивного скота, семян в аграрной сфере, орудий труда и материалов в промышленности и т.д.), т.е. его деньги авансируются в форме переменного и постоянного капитала. Переменным называется часть авансированного капитала, израсходованного на покупку трудоспособности, постоянным – часть, израсходованная на покупку орудий и предметов труда.

1.3. Рынок физического капитала

Физический капитал - это производственный фактор длительного пользования (основной капитал), он участвует в производстве на протяжении многих лет. Поэтому для характеристики рынка капитала важно учитывать фактор времени. Чтобы решить, выгодны ли капиталовложения, фирмы сравнивают стоимость единицы капитала в настоящий момент с будущей прибылью, обеспеченной этой единицей вложений.

Процедура, позволяющая вычислить сегодняшнее значение любой суммы, которая может быть получена в будущем, называется дисконтированием. А текущая стоимость будущих доходов - дисконтированной стоимостью. Если дисконтированная стоимость ожидаемых в будущем доходов от капиталовложений больше, чем издержки на капиталовложения, то есть смысл делать инвестиции.

Следовательно, дисконтированная стоимость необходима фирмам для принятия решений о капиталовложениях, а значит, и обращении, к рынку физического капитала.

Структура рынка физического капитала отличается высокой неоднородностью и крайним разнообразием качества объектов обмена. Одним из существенных сегментов рынка физического капитала является рынок подержанного оборудования. Особенность этого сегмента рынка физического капитала состоит в том, что именно на нем определяется норма износа - важнейшая характеристика функционирования физического капитала.

Другим сегментом является рынок высокоспецифичного оборудования, изготовляемого по индивидуальным заказам. На этом рынке чаще всего представлена двухсторонняя монополия, где исход торга зависит от относительной силы сторон (нет равновесной цены и равновесного количества).

Спрос на товары производственного назначения и их цена определяют размер капиталовложений. Но деньги для капиталовложений черпаются на денежном рынке. Хотя денежный капитал не является ресурсом* но на деньги можно приобрести факторы производства и начать или расширять производство. Поэтому физический капитал тесно связан с денежным капиталом, а рынок физического капитала - с рынком денежного капитала. С помощью денежного рынка осуществляются тесные взаимосвязи между всеми рынками ресурсов.

Под капиталом на рынке факторов производства понимается физический капитал, или производственные фонды. Последние можно назвать капитальными благами (жилые здания, производственные сооружения, машины, оборудование, товарно-материальные запасы.)

Капитал в широком смысле можно определить как ценность, приносящую поток дохода. С этой точки зрения, капиталом можно назвать и производственные фонды предприятия, и землю, и ценные бумаги, и депозит в коммерческом банке, и «человеческий капитал» (накопленные профессиональные знания) и т. п. Все перечисленные блага приносят поток доходов в различных формах: в виде арендной платы, выплат процентов по депозитам, дивидендов по ценным бумагам, земельной ренты и т. д. Не случайно, что в современных западных учебниках по экономической теории не всегда можно увидеть отдельную главу, посвященную капиталу. Нередко анализ капитала объединяется с исследованием такого фактора производства, как земля, а также «человеческим капиталом».

При исследовании рынка капитала важно провести различие между категориями запаса и потока. Капитал как запас - это накопленные блага производственного назначения на определенный момент времени. Инвестиции же представляют собой поток, благодаря которому происходит приумножение существующего запаса капитальных благ (производственного оборудования, станков, машин и т. п.) за определенный отрезок времени. Инвестиции, которые мы будем исследовать на рынке факторов производства, подразумевают капиталовложения, которые увеличивают запас физического капитала. Инвестиции, в соответствии с важнейшими разновидностями физического капитала, можно подразделить на инвестиции а) в жилые здания; б) в машины и оборудование; в) в товарно-материальные запасы. В этом смысле не следует смешивать указанные капиталовложения с инвестициями как категорией финансового рынка, где покупаются и продаются такие финансовые активы, как акции, облигации и др.

Итак, напомним, что в самом определении капитала в широком смысле присутствует упоминание о потоке доходов. Что это за доходы - нам предстоит выяснить, обратившись к исследованию структуры рынка капитала.

Так же, как и при исследовании рынка труда, необходимо различать капитал и услуги капитала. И вновь мы можем применить категории запаса и потока. Капитал представлен как запас, а его услуги - как поток. Например, ценность станка выступает как капитальный запас, а услуги, предоставляемые этим станком в процессе его эксплуатации, - как поток.

В связи с этим мы не должны смешивать цену капитальных благ (цену станков, машин, зданий и т.п.) и цену услуг капитала (денежных единиц за количество машино-часов), которая называется арендной платой, или рентной оценкой. Таким образом, можно говорить о трех сегментах рынка капитала: во-первых, о рынке капитальных благ, где покупаются и продаются производственные фонды; во-вторых, о рынке услуг капитала, где эти фонды могут быть сданы напрокат за определенную плату. Для покупки и продажи капитальных благ субъектам требуются денежные средства. Следовательно, в-третьих, можно выделить еще один сегмент рынка капитала - рынок заемных средств, или ссудного капитала.

Доход, порождаемый ссудным капиталом, называется процентом.

Итак, обратимся к исследованию капитала как блага производственного назначения. В экономической науке, так же, как и в бухгалтерском анализе, Принято различать основной и оборотный капитал. Основной капитал в физической форме представлен зданиями, машинами, сооружениями, т.е. всеми теми капитальными благами длительного пользования, которые теряют свою ценность по мере износа в течение нескольких производственных циклов. Оборотный капитал теряет свою ценность в течение одного производственного цикла и представлен сырьем, материалами, запасами готовой продукции и т. п.

В связи с понятием основного капитала необходимо ввести еще одну новую экономическую категорию - амортизацию. Амортизация - это обесценение основного капитала в результате его износа. Для возмещения изношенного за весь срок службы основного капитала создается фонд амортизации, куда поступают денежные средства (амортизационные отчисления) после продажи готовой продукции. Норма амортизации - это отношение ежегодной суммы амортизационных отчислений к стоимости капитального блага, выраженное в процентах.

Рыночная ставка процента играет важную роль при принятии инвестиционных решений. Предприниматель всегда сравнивает ожидаемый уровень дохода на капитал (в процентном выражении) с текущей рыночной ставкой процента по ссудам.

1.3. Равновесие на рынке капитала

Процент в современной экономической теории чаще всего рассматривается как цена капитала независимо от того, получает ли его промышленник в виде предпринимательского дохода или собственник ссудного капитала. То есть процент представляет собой разновидность дохода наряду с прибылью. Таким образом, мы можем отметить, что процент – это часть дохода, которую получает владелец капитала в течение года. Если она выражается и процентах, то такой доход называется процентной ставкой. Например, вы кладете в банк 100 000 долл, Ваш доход (или процент) составит 15 000 долл., ставка процента в этом случае будет равна 15%.

Ставка процента - это цена, уплачиваемая собственникам капитала за пользование занимаемых у них на определенный срок средств. Равновесная ставка процента определяется пересечением кривых спроса на деньги и предложения денег. На конкретную величину процентных ставок оказывают влияние степень риска при предоставлении ссуды, срок на который выдаются иуды, их размер. Различаются номинальная (в текущих ценах) и реальная (учетом уровня инфляции) ставки процента.

Для определения выгодности капиталовложений определяется дисконтированная сумма будущих доходов, исчисляемая на основе процентной ставки коэффициента дисконтирования.

Решение об инвестировании принимается в том случае, если дисконтированная сумма будущих доходов больше издержан на инвестирование.

Необходимо различать среднюю ставку процента, которая определяется за длительный период времени, и рыночную ставку процента, складывающуюся ежедневно и подверженную частым колебаниям. На величину процента и ее колебания оказывает влияние ряд основных факторов, к важнейшим из которых относятся:

Величина капитала; - производительность капитала;

соотношение между предложением и спросом на капитал.

В последнем случае говорят о «предпочтении во времени», об «ожидании» и о вознаграждении за воздержание». Если общество стремится тратить больше, чем накапливать в виде инвестиций, это неблагоприятно скажется в будущем и снизит уровень потребления. Наоборот, если общество сумеет сегодня каким-то образом воздержаться от излишнего потребления, то это значительно повысит его потребление в будущем за счет сегодняшних вкладов.

Существуют и другие методики определения взаимодействия между производством и инвестициями, позволяющие оценить уровень процентной ставки.

Рассмотрим методику определения процента на основе теории спроса и предложения. Сама идея весьма проста. Если свободного капитала много и спрос на капитал большой, а предложение уменьшается, то уровень процента повысится. Как определить границы колебания?

Условием равновесия между прибылью и ставкой процента на рынке капитала является конкуренция. Допустим, что процент на инвестиции (или прибыль) больше процента на сбережения. Требуется заемный капитал, так как своего не хватает. Фирма берет кредит, за который должна выплачивать рыночную ставку процента. В результате повышения спроса последняя начинает расти. Это снижает доходы на инвестиции, и в конечном итоге между доходом на капитал и рыночной ставкой процента устанавливается равновесие. Это происходит в силу того, что максимальной границей, к которой будет стремиться ставка процента, является средняя рыночная граница прибыли. Строго говоря, абсолютное равенство между ними будет означать отсутствие конкуренции, поскольку в такой ситуации собственнику капитала абсолютно безразлично, куда его вкладывать.

Но, с другой стороны, сама ссуда начинает терять смысл. если станка процента становится больше процента на инвестиционный капитал для его владельца. Оговоримся, что все это справедливо для больших промежутков времени.

На практике, в результате действия дополнительных факторов, таких, например, как государственная политика или крайняя неустойчивость экономики в период кризиса, ставка процента может достигать своего максимума при сокращении производства.

К примеру, в результате поощрительной политики администрации Рейгана в 80-е годы станка процента была очень высокой и достигала 18-20 %, а реальные средние доходы на инвестиции колебались на уровне 8-10%. Но такая политика требовала дополнительных расходов.

Другой случай – кризис. Произведенные товары не находят сбыта. Срочно нужны деньги для оплаты долговых обязательств. Спрос на них повышается, предложение сокращается, ставка процента растет и достигает максимума. Станка процента будет повышаться, но не столь стремительно, как в приведенных выше случаях, а также в фазе подъема, когда растут прибыли производителей и требуется заемный капитал.

Минимальная граница ставки процента теоретически равна нулю. На практике она максимально снижается в период депрессии, когда промышленность переживает застой, а предложение ссудного капитала возрастает, так как многие капиталы не находят применения.

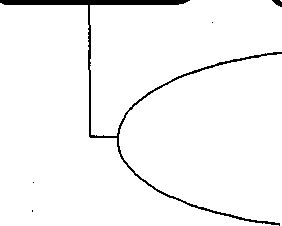

Соотношение ставки процента и дохода на капитал графически можно представить следующим образом (рис. 1).

Вертикальная линия SS – это величина предлагаемого накопленного капитала, которая на данный момент есть величина постоянная; кривая d – это спрос на капитал. Пересечение прямой SS и кривой d в точке Е показывает величину дохода на капитал, или станку процента, которая в нашем примере составляет 10% в год. На этом уровне спрос и предложение уравниваются, так как при более высокой ставке процента упадет предложение капитала, а при более низкой спрос превысит предложение.

Существуют другие методики для определения ставки процента в зависимости от предложения и спроса на капитал, которые учитывают воздействие самых разнообразных факторов, таких, например, как инфляция, динамика развития, рассматриваемый период прогноза и т.д. Но это уже больше относится к практической стороне вопроса. Нам остается сделать следующий вывод: в условиях рыночной экономики уровень ставки процента должен складываться только под влиянием конкуренции, под влиянием спроса и предложения капиталов.

Следует добавить, что в марксистской литературе процент рассматривается как одна из форм прибыли. Последняя имеет два вида – предпринимательский доход и ссудный процент. Та часть прибыли, которую вручает заемщик собственнику капитала, называется ссудным процентом, оставшаяся часть – предпринимательским доходом. В западной литературе любой доход на капитал будет называться процентом на капитал или прибылью.

С точки зрения методологии, прибыль и процент есть такие формы прибавочной стоимости, которые скрывают неоплаченный труд рабочих, и отсюда следует вывод о неизбежности экспроприации этого неоплаченного труда у капиталистов. Этот вывод выходит за рамки исследования чисто экономической теории и рыночных отношений.

Задача №1

Исходные данные:

Сырье и основные материалы – 15200 руб.

Заработная плата производственных рабочих – 600 руб.

Начисления на заработную плату – 35,6%

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы – 15% от заработной платы производственных рабочих:

600 х 0,15 = 90 руб.

Коммерческие расходы – 4%

Норма рентабельности – 25%

Наценка оптового звена – 10%

Наценка розничного звена – 14%

Определить:

производственную себестоимость

свободную отпускную цену предприятия-изготовителя

цену реализации товара оптовым посредникам

розничную цену

Представим группировку затрат единицы продукции по калькуляционным статьям, и на ее основе рассчитаем цены на продукцию.

Таблица 1

Калькуляция себестоимости единицы продукции

| Статьи калькуляции | Сумма, руб. |

| 1.Сырье и основные материалы | |

| 2. Заработная плата производственных рабочих | |

| 3.Отчисления на социальные нужды | |

| 4. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | |

| 5.Производственная себестоимость | |

| 6. Коммерческие расходы (4%) | |

| 7. Полная себестоимость | |

| 8.Прибыль – норматив рентабельности (25%) | |

| 9.Оптовая цена | |

| 11.Отпускная цена (с НДС) |

Цены на продукцию рассчитываются следующим образом.

В любом случае основой расчета цены является себестоимость товара или продукции.

Коммерческие расходы составляют 4% от производственной себестоимости продукции: 16103, 6 х 0,04 = 644,1 руб.

Оптовая цена изделия состоит из полной себестоимости и начисления норматива рентабельности.

При расчете цен на основе норматива рентабельности цена определяется как сумма фактических затрат и нормативной прибыли.

Норматив рентабельности затратам – ставка, используемая для определения величины удельной прибыли в цене и задаваемая в процентах к средним общим затратам на производство единицы продукции (себестоимости).

Полная себестоимость – это сумма производственной себестоимости и коммерческих расходов: 16103,6 + 644,1 = 16747,7 руб.

На рассматриваемом предприятии устанавливается единая ставка норматива рентабельности (плановая прибыль), определяемая по отношению к общей сумме затрат на производство продукции (25%).

Норматив рентабельности рассчитан по отношению к полной себестоимости продукции.

Рентабельность составит: 16747,7 х 0,25 = 4186,9 руб.

Оптовая цена: 16747,7 + 4186,9 = 20934,6 руб.

Существенным элементом цены является налог на добавленную стоимость, который устанавливается централизованно в виде процентных ставок (20%).

НДС = 20934,6 х 0,2 = 4186,9 руб.

Свободная отпускная цена единицы продукции предприятия-изготовителя составит:

20934,6 + 4186,9 = 25121,5 руб.

Оптовые (отпускные) цены промышленности – цены, по которым предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию сбытовым (оптовым) организациям.

В состав оптовой (отпускной) цены промышленности входят:

оптовая цена предприятия;

оптово-сбытовая скидка (наценка), которая состоит из издержек и прибыли снабженческо-сбытовой или оптовой организации;

Если цены изготовителей продукции больше тяготеют к производству, то оптовые (отпускные) цены промышленности теснее связаны со сферой обращения (оптовой торговлей).

Наценка оптового звена – 10%

Цена реализации товара оптовым посредникам составит:

25121,5 х (25121,5 х 0,1) = 27633,7 руб.

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в розничной торговой сети населению, предприятиям и организациям, включенная в нее торговая надбавка возмещает издержки обращения торговых организаций и образует прибыль.

В состав розничной цены входят:

оптовая (отпускная цена) промышленности;

торговая надбавка (скидка), которая состоит из издержек обращения и прибыли торговых организаций.

Торговая надбавка (скидка) возмещает издержки обращения торговых организаций и образует прибыль. В торговую надбавку включаются издержки обращения, в том числе транспортные расходы по доставке товаров от поставщика, другие расходы по доставке товаров от поставщика, другие расходы по закупке и реализации товаров розничных торговых организаций и предприятий или предприятий бытового обслуживания населения, НДС, а также прибыль, необходимая для нормальной деятельности предприятий.

При торговой надбавке розничной организации в 14%, розничная цена единицы продукции составит:

27633,7 х 1,14 = 31502,4 руб.

Задача №2

Исходные данные:

Розничная цена легкового автомобиля – 140 руб.

Торговая надбавка – 35%

Прибыль предприятия-изготовителя от себестоимости – 16%

Определить:

Себестоимость автомобиля

Прибыль предприятия-изготовителя

Удельный вес каждого элемента в розничной цене товара

Розничная цена автомобиля = отпускная цена + торговая надбавка

Пусть отпускная цена автомобиля = Х, тогда

140 = Х + 0,35Х

Х = 103,7 руб.

Отпускная цена автомобиля = Себестоимость автомобиля + Прибыль предприятия-изготовителя + НДС

Пусть себестоимость автомобиля У, тогда

103,7 = У + 0,16У + (У + 0,16У)х0,2

103,7 = У + 0,16У + 0,2У + 0,032У

У = 74,5 руб.

Проверка состава розничной цены:

74,5 + 74,5 х 0,16 + (74,5 + 74,5 х 0,16)х0,2 +[(74,5 + 74,5 х 0,16 + (74,5 + 74,5 х 0,16)х0,2)х0,35] = 140

74,5 х 1,16 х1,2 х1,35 = 140 руб.

74,5 + 11,9 + 17,3 + 36,3 = 140 руб.

Удельный вес элементов в составе цены:

Себестоимости автомобиля:

(74,5/140) х 100% = 53,2%

Прибыли предприятия-изготовителя:

(11,9/140) х 100% = 8,5%

(17,3/140) х 100% = 12,4%

Торговой надбавки:

(36,3/140) х 100% = 25,9%

Задача №3

Фирма планирует выпуск нового изделия.

Исходные данные.

Предполагаемая цена единицы продукции – 2400 руб.

Предполагаемые переменные издержки на единицу продукции – 1400 руб.

Суммарная величина постоянных затрат – 11000 тыс. руб.

Определить:

точку безубыточности выпуска изделия

какое количество продукции необходимо выпустить, чтобы получить прибыль в размере 8000000 руб.

Точку безубыточности выпуска изделий можно определить в натуральных единицах или в денежных.

Формула определения объёма реализации в натуральных единицах, обеспечивающего заданный размер прибыли:

Пусть Х – необходимая продажа товаров

Цена единицы изделия х Х – (Переменные затраты на единицу х Х + Постоянные расходы) = Прибыль

Определим, какое количество товаров необходимо продать, для получения прибыли в размере 8000 тыс. руб.

2400Х – (1400Х + 11000000) = 8000000

1000Х = 19000000

Х = 19000 штук

Список используемой литературы

Абрамова М.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 1998- . 290 с.

Денисова И.П. Управление издержками и ценообразование: Учеб.пособие. – М.: Экспертное бюро, 2001. – 64с.

Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Полушина. -М.: Финансы и статистика, 1998. - 448 с.

Крейнина М.Н. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник - М.: Финансы, 1997.-341 с.

Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ. Банки и биржи, 1995.

Собанти Б.М. Теория финансов: Учеб. пособие. – М.: Менеджер. 1998 - 168с.

Теория финансов: Учеб. пособие для студентов экон. спец. Вузов/ Под ред.. НЕ Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Высшая школа, 1997. – 368 с.

Усов. В.В. Деньги. Денежное Обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. - М.: Банки и Биржи: ЮНИТИ. 1999. -544с.

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. / Под ред. Л.А.Дробозиной. - М.: ЮНИТИ. Финансы, 1997.

Труд как фактор производства.

Земля как фактор производства.

Капитал как фактор производства.

Предпринимательство как фактор производства.

Для того, чтобы начать процесс производства того или иного блага, необходимо иметь представление о том, кто будет производить, а также из чего будут производить. Поэтому можно говорить минимум о двух факторах производства - человеке и природе. Уильям Петти был одним из первых, кто выразил мысль, что любой продукт человеческой деятельности является результатом соединения способностей человека к труду с возможностями Природы-матушки, или Земли. Это было первое осмысление необходимости существования человека в гармонии с Природой (Землёй).

Однако такое определение оказалось недостаточным для более полного понимания процесса производства экономических благ. Было подмечено, что если в процессе производства используются ещё и те предметы, с помощью которых изготавливать то или иное благо проще, то качество повышается, а потребительские свойства улучшаются. В своё время этот компонент А. Смит назвал капиталом и определил его как «стоимость, дающую прирост, благодаря использованию наёмного труда». Однако по мере развития производства обнаружилось, что с помощью трёх известных на тот момент факторов производства: труда, земли, капитала, - невозможно получить всеобъемлющее представление о механизме производства благ. Творчески мыслящие личности обратили внимание на то, что дела идут хорошо у тех, кто обладает определёнными способностями, которые впоследствии назвали предпринимательскими способностями. Неоценимый вклад в обоснование данного фактора производства внесли такие прекрасные учёные, как Альфред Маршалл (1842-1924) и Й.А. Шумпетер (1883-1950). Если обобщить великое множество определений факторов производства, то можно получить следующее: факторы производства - это используемые в производстве экономические ресурсы, спрос на которые является производным (он существует лишь постольку, поскольку они участвуют в процессе производства) и от которых в определяющей степени зависит объем выпускаемой продукции. Обычно в современной экономической науке и хозяйственной практике выделяют четыре фактора производства: труд, землю, капитал и предпринимательство. При этом под трудом подразумевают деятельность человека, направленную на достижение какого-либо полезного результата. Говоря о земле, имеют в виду не только её как таковую, но и воду, воздух и другие природные ресурсы на поверхности и в недрах, которые предоставлены впользование человеку на безвозмездной или возмездной основе. Капитал представляет собой весь накопленный запас средств, необходимых для производства благ. Предпринимательство - особый фактор, при помощи которого собираются другие факторы производства в эффективную комбинацию.

Подробнее рассмотрим каждый из перечисленных факторов производства и обозначим доходы, получаемые их владельцами.

Труд как фактор производства.

Труд как фактор производства. Труд есть целесообразная деятельность человека, направленная на преобразование вещества природы для удовлетворения своих потребностей. Под трудом как фактором производства, по одной версии, подразумеваются любые умственные и физические усилия, прилагаемые людьми в процессе хозяйственной деятельности. По другой - труд - это трудовая деятельность человека, рассматриваемая с социально-экономических позиций вне зависимости от ее конкретных результатов, как расходование рабочей силы или способностей к труду.

В масштабах всего общества трудовые ресурсы представлены той частью населения страны, которая способна к труду, то есть обладает рабочей силой.

Труд как фактор производства имеет количественные и качественные характеристики.

Количественные характеристики отражают затраты труда, определяемые численностью работающих, их рабочим временем и интенсивностью труда, т.е. напряженностью труда в единицу времени.

Качественные характеристики труда отражают уровень квалификации работников. По этому уровню существует общее деление работников на квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных.

Квалификация работников находит отражение в степени сложности их труда. Неквалифицированный труд считается простым, а квалифицированный сложным, как бы возведенным в степень простым трудом, или простым трудом, помноженным на соответствующий коэффициент сложности.

Процесс труда включает в себя три основных компонента: целесообразную деятельность человека; предмет, на который направлен труд; средства труда, с помощью которых человек воздействует на предмет труда. Говоря о труде, необходимо остановится на таких понятиях, как производительность труда и интенсивность труда.

Интенсивность труда характеризует напряженность труда, определяемой степенью расходования физической и умственной энергии в единицу времени. Интенсивность труда увеличивается при ускорении работы конвейера, увеличении количества одновременно обслуживаемого оборудования, уменьшении потерь рабочего времени.

Производительность труда показывает, какое количество продукции производится в единицу времени. Для увеличения производительности труда решающую роль играет прогресс науки и техники. Так, например, внедрение в начале XX в. конвейеров привело к резкому скачку производительности труда.

Научно-техническая революция привела к изменениям в характере труда. Труд стал более квалифицированным, а физический труд в процессе производства стал цениться меньше.

Заработная плата - ещё одно понятие, с помощью которого можно охарактеризовать труд как фактор производства. Различают номинальную и реальную заработную плату. Под номинальной заработной платой понимается сумма денег, которую получает работник наемного труда, за свой дневной, недельный, месячный труд. По величине номинальной заработной платы можно судить об уровне дохода, но не об уровне потребления и благосостояния человека. Для этого надо знать, какова реальная заработная плата. Реальная заработная плата - это та масса жизненных благ и услуг, которые можно приобрести за полученные деньги. Она находится в прямой зависимости от номинальной заработной платы и в обратной - от уровня цен на предметы потребления и платные услуги. Помните (вне зависимости от того, будет ли кто-то работать на Вас или Вы на кого-то): заработная плата должна в первую очередь стимулировать работника к высокопроизводительному труду! Поэтому её размер должен соответствовать квалификации и уровню трудолюбия конкретного человека.

2. Земля как фактор производства

Земля как фактор производства в современной экономической теории - один из четырех основных факторов производства, который, для того чтобы стать производительным, обычно должен соединяться с трудом и капиталом.

Под землей как фактором производства понимаются все природные (воспроизводимые и невоспроизводимые) ресурсы. Они могут быть использованы для производства товаров и услуг потребительского и производственного назначения: производство сельскохозяйственной и промышленной продукции, социальной и промышленной инфраструктуры, строительство жилища, населённых пунктов, дорог и др.

К этому фактору относятся следующие элементы природы:

1) сельскохозяйственные земли;

3) воды океанов и морей, озер, рек, а также подземные воды;

4) химические элементы земной коры, именуемые полезными ископаемыми;

5) атмосфера, атмосферные и природно-климатические явления и процессы;

6) космические явления и процессы;

7) пространство Земли как место размещения вещественных элементов экономики, а также околоземное пространство.

От понятия «фактор» следует отличать понятие «ресурс». Ресурс - это потенциальный фактор производства. Следовательно, фактор производства - это ресурс, вовлеченный в процесс производства, т.е. до того, как природные объекты оказались вовлеченными в производство, они выступали в качестве природных ресурсов: земельных, лесных, минеральных, энергетических и т.д.

Одной из важнейших характеристик земли является ее ограниченность.

В связи с этим для земли как фактора производства характерен закон убывающей отдачи, т.е. рано или поздно дополнительное приложение труда к земле будет приносить все меньшую отдачу. Этот закон имеет место для земли, используемой в сельском хозяйстве. Однако закон убывающей отдачи лишь отчасти распространим на добычу природных ресурсов. Например, при добыче нефти применение дополнительных единиц труда приведет к тому, что скважина будет быстро исчерпана, и из нее просто нечего будет 1 взять.

3. Капитал как фактор производства.

Капитал (от Mam.Capitalis - главный) как фактор производства. Определяя капитал таким образом, многие экономисты отождествляют его со средствами производства. Капитал в широком смысле, по мнению других экономистов, - это аккумулированная (совокупная) сумма товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства. Существует мнение, что капитал состоит из благ длительного пользования, созданных экономической системой для производства других товаров.

Другой взгляд на капитал связан с его денежной формой. «Капитал, когда он воплощен в еще не инвестированных финансах, есть сумма денег».Самое короткое определение капитала дал Карл Маркс (1818-1883): «это самовозрастающая стоимость». Внешне капитал выступает в конкретных формах: в средствах производства (постоянный капитал), в деньгах (денежный капитал), в людях (переменный капитал), в товарах (товарный капитал). Во всех этих определениях есть общая идея, а именно: капитал характеризуется способностью приносить доход. Итак, можно высказать следующее определение: капитал в интерпретации современной экономической теории - это один из четырех основных факторов производства, создаваемый самой экономической системой, представленный всеми средствами и ресурсными возможностями производства, которые созданы людьми для того, чтобы с их помощью производить другие товары и услуги.

Экономисты различают три вида капитала:

1) физический, или основной;

2) оборотный;

3) человеческий.

Физический капитал - это материализованный в зданиях, станках и оборудовании капитал, функционирующий в процессе производства несколько лет. Другой вид капитала, включающий сырье, материалы, энергетические ресурсы, расходуется за один производственный цикл. Он носит название оборотного капитала. Деньги, затраченные на оборотный капитал, полностью возвращаются к предпринимателю после реализации продукции. Затраты на основной капитал не могут быть возмещены так быстро. Человеческий капитал возникает как следствие образования, профессиональной подготовки и поддержания физического здоровья.

История свидетельствует, что благодаря развитию орудий труда шло замещение труда капиталом и повышалась общая производительность труда, когда ручной труд, основанный на использовании несложных орудий труда, стал заменяться механизированным, основанным на использовании машин как основных орудий труда. С середины XX в. машины стали дополняться и даже вытесняться автоматами, способными замещать и часть умственного труда.

4. Предпринимательство как фактор производства.

Предпринимательство как фактор производства. Под предпринимательской способностью обычно понимают особый вид человеческого ресурса, заключающийся в способности наиболее эффективно использовать все другие факторы производства. Специфика этой разновидности человеческого ресурса состоит в умении и желании в процессе производства на коммерческой основе внедрять новые виды производимого продукта, технологий, форм организации бизнеса и возможности понести убытки. Риск - главная отличительная черта предпринимателя, а целью осуществления предпринимательской деятельности является максимизация дохода с помощью выявления наиболее эффективной комбинации факторов производства. Никто не гарантирует предпринимателю, что конечным результатом его деятельности будет убыток или он получит доход.

В состав данного ресурса принято включать: во-первых, предпринимателей, к которым относятся владельцы компаний, менеджеры, не являющиеся их собственниками, а также организаторы бизнеса, сочетающие в одном лице владельцев и управляющих; во-вторых, всю предпринимательскую инфраструктуру страны, а именно: действующие институты рыночной экономики, т.е. банки, биржи, страховые компании, консультативные фирмы; в-третьих, предпринимательскую этику и культуру, а также предпринимательский дух общества.

В целом предпринимательский ресурс можно охарактеризовать как особый механизм реализации предпринимательских способностей людей, основанный на действующей модели рыночной экономики. Всё выше сказанное даёт основание для определения предпринимательства как фактора производства.

Все факторы производства взаимодействуют друг с другом (схема 1.2.1).

Соединение факторов производства

С точки зрения экономиста -это все природные ресурсы, которые используются в производстве. Такие ресурсы включают нефть, воду, лес, газ, месторождения руды и т.д. Эти ресурсы редки и во многих случаях их запасы с каждым днем уменьшаются.

Труд - это очень широкий термин, охватывающий всевозможные способности и навыки человека, которые могут использоваться при производстве товаров и услуг. Если говорить точнее, собственники данного фактора продают не труд, а свою рабочую силу.

В экономике часто употребляют термин «капитал» для обозначения всех искусственных приспособлений, используемых в производстве. Понимаемый таким образом, капитал состоит из зданий и сооружений, оборудования, инструментов и транспортных средств, средств сбыта и полуфабрикатов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ

Данный фактор производства объединяет экономические ресурсы земли, капитала, труда в одном предприятии

Схема. Взаимодействие факторов производства

Факторные доходы.

Предпринимательство представляет собой совокупность способностей человека использовать определенное сочетание ресурсов для производства товара, принимать разумные и последовательные решения, применять новшества и идти на оправданный риск.

Автором теории факторов производства является Жан-Батист Сэй. Опираясь на «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смита, он показал, что в повседневном процессе производства товаров взаимодействуют владельцы факторов производства, которые в зависимости от собственной значимости получают тот или иной доход.

Современная экономическая теория определяет заработную плату как цену труда. В наиболее развитых странах заработная плата образует большую часть доходов потребителей и оказывает существенное влияние на размер спроса на потребительские товары и на их цены.

Рента - это доход от какого-либо фактора производства, предложение которого фиксировано. Ограниченность предложения земли является главной причиной особенностей ценообразования в сельском хозяйстве.

Процент - это факторный доход, который получает собственник капитала. Процент является платой за то, что владелец капитала предоставляет другим субъектам возможность сегодняшнего, текущего использования капитала.

Прибыль- является вознаграждением такого специфического фактора, как предпринимательство. Специфичность его состоит в том, что предпринимательство, в отличие от капитала и земли, неосязаемо, а прибыль нельзя трактовать как своеобразную равновесную цену, по аналогии с рынком труда, капитала и земли. Прибыль обычно рассчитывают как разницу между выручкой и полными издержками.

П = В - З

Однако для установления целесообразности дальнейшей предпринимательской деятельности вводят в рассмотрение экономическую прибыль. В этом случае в полные издержки включают не только бухгалтерские, а также и альтернативные или неявные издержки. «Мотивированная прибылью деятельность предпринимателя - основа экономического роста и развития».

Литература

1.Гербер М.Е. Предпринимательство: Миф или Реальность // Internet-Business.

2. Горбунов В.Л., Каганов В.Ш., Ломоносова Т.В., Мартеллер B.C., Сошникова ЕА. Бизнес-инкубаторы и рыночная экономика: Учеб.-метод, пособие / Ред. совет: А.И. Березенко, В.Ш. Каганов, Д.Б. Ломоносов и др. - М., 2001.

3. Грибов ВД. Основы бизнеса: Учеб. пособие. М., 2000.

4. Добротворский И.Л. Новые технологии победы. Как по-настоящему достичь успеха. М., 2003.

5.Каленч Дж. Величайшая возможность в истории человечества // linkz/ebook/velvosm.zip.

6. Мандино Ог. Величайший торговец в мире // linkz. ru/ebook/torgovets .zip.

7. Основы бизнеса / Под ред. Рубина Ю.Б., Ягодкиной И.А.: Учеб.-практ. пособие. М., 1998.

8. Основы предпринимательского дела / Под ред. Осипова Ю.М. М., 1996.

9. Основы предпринимательской деятельности /Под ред. Е.А. Журавлевой. Учеб.пособие – Краснодар: КубГУ, 2005

10. Очерки экономической истории Кубани / Сост. и науч. ред. А.П. Труханович. Краснодар, 1998.

11. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века / Центр полит, и экономической истории России Рос. независимого института социальных и национальных проблем. М., 1997.

Похожие рефераты:

Краткая биография. Обзор основных трудов. Кратко сформулированные основные понятия и теории, разработанные в трудах А. Смита.

Понятие капитал имеет разные значения, с которыми нам еще придется знакомиться. Сейчас же нас интересует то значение, которое характеризует капитал как фактор производства. Капитал как фактор производства представляет собой материальное благо производственного назначенная, т.е. средство производства. По особенностям своего участия в процессе производства и взаимодействия с трудом, как с фактором производства средства производства делятся на предметы труда и средства труда.

К предметам труда относят; все то, с помощью чего изготовляют материальные блага или вещи; сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты. То есть это вовлеченный в процесс производства материал природы, на который направлен труд человека.

К средствам труда, относят, все то, что воздействует на предметы труда, и то, с помощью чего это воздействие осуществляется. Средства труда могут быть активными и пассивными.

Активная часть средств труда включает в себя орудия труда - то, что непосредственно воздействует на предмет труда: станки, машины, оборудование, инструменты. Именно орудиями труда вооружены работники, осуществляя процесс, труда. Эти орудия во многом определяют содержание их труда. По орудиям труда отличают одну историческую эпоху от другой. Так, выделяется "каменный век", когда орудия труда изготовлялись из камня, "бронзовый" и "железный" века, в которых были орудия труда из бронзы и железа. Орудия труда иногда называют костно-мускульной системой производства, определяющей его мощность.

Благодаря развитию орудий. труда шло замещение труда капиталом и повышалась общая производительность труда, когда ручной труд, основанный на использовании несложных орудий труда, стал заменяться механизированным, основанным на использовании, машин, как основных орудий труда. С середины XX века машины стали дополняться и даже вытесняться автоматами, способными замещать и часть умственного труда.

Пассивная часть средств труда включает в себя производственные здания, сооружения, вспомогательные устройства, трубы, цистерны, дороги, каналы, связи. Все это нередко называют сосудистой системой производства, системой обеспечения функционирования активной части средств труда.

До момента вовлечения средств производства в процесс производства они выступают в форме ресурсов двух видов: капитальных и материальных.

К капитальным ресурсам относится то, что становится средством труда в процессе производства и характеризуется длительным сроком службы. Как правило, они требуют и длительного времени для своего создания.

К материальным ресурсам относят то, что становится предметом труда и что до момента вовлечения в сферу производства было частью природных ресурсов. Поскольку материальной основой капитала как фактора производства является вещества природы, то земля и капитал предстают как вещественные факторы, которые в процессе производства соединяются с трудом как личным фактором.

Разное целевое назначение средств производства позволяет их делить на два вида: средства производства, необходимые для производства новых средств производства, и средства производства, необходимые для производства предметов потребления, Первые используются в отраслях первого подразделения общественного производства, вторые - во втором подразделении. Для того, чтобы обеспечить данный процесс, надо иметь факторы, необходимые для производства средств производства. Подобная необходимость предполагает невозможность использования всего капитала для производства предметов потребления. Часть его должна использоваться для самовозобновления капитала как фактора производства, т.е. для воспроизводства.

Процесс воспроизводства капитала является составной и очень важной частью всего общественного воспроизводства. Фаза производства капитала общества начинается с конструирования его элементов (станков, машин, инструментов и т.д.) сначала в голове ученых и инженеров, затем на бумаге или дисплее компьютера. Чертеж со временем воплощается в опытный образец, на основе которого может быть организовано массовое производство соответствующих элементов капитала. Через распределение и обмен различные виды капитала как фактора производства попадают снова в сферу производства, где происходит их производственное потребление. Предметы труда потребляются сравнительно быстро, так что первичный сектор должен, функционировать непрерывно, чтобы бесперебойно снабжать вторичный сектор предметами труда, Средства труда потребляются в течение продолжительного времени, поэтому отрасли, их производящие, должны учитывать сроки их использования и обеспечивать замену изношенных средств труда новыми.

Рост потребностей людей, обусловливая рост масштабов производства второго подразделения, требует воспроизводства капитала в расширенном масштабе, что предполагает направление ресурсов общества в возрастающих масштабах на развитие первого подразделения. В силу ограниченности ресурсных возможностей обществу приходится идти на качественное совершенствование средств производства, прежде всего орудий труда как фактора роста производительности труда. Капитал как фактор производства предстает в виде материализованного воплощения НТП. Именно в нем, в первую очередь в орудиях труда, проявляются все достижения науки и техники.

1. Организовывать производство, соединив вместе экономические ресурсы

2. Принимать управленческие решения, определяя, что и как производить.

3. Рисковать, так как не все принимаемые решения могут обернуться успехом.

4. Внедрять новые технологии и методы организации производства

Рис. 4. Соединение факторов в процессе производства

Капитал как самовозрастающая стоимость

Приобретение капитала как фактора производства в объеме, превышающем возможность собственника самому обеспечивать его функционирование, заставляет последнего использовать для этого наемных рабочих. Это предполагает наличие у него денежных средств, достаточных для такого найма. Предназначенные для найма рабочих, или покупки их рабочей силы, денежные средства оказываются тесно связанными с капиталом, образуя единство, обозначенное в экономической теории понятием «авансированный капитал».

Под авансированным капиталом понимаются средства, предназначенные для производства и получения прибавочной стоимости. Обычно здесь подразумевают денежные средства, используемые для приобретения вещественных факторов производства и найма рабочих, способных в процессе производства создать товар, реализация которого позволяет получить доход, содержащий прибавочную стоимость.

Понятие «капитал» выходит за рамки понятия «капитал как фактор производства». Оно имеет более широкое и вместе с тем специфическое экономическое содержание. Капитал предстает как стоимость, приносящая прибавочную стоимость, - как самовозрастающая стоимость.

Экономическая сущность капитала как самовозрастающей стоимости выражается формулой: Д - Т - Д", которая получила название всеобщей формулы капитала.

Внешне она похожа на формулу товарного обмена, осуществляемого с помощью денег: Т - Д - Т, поскольку имеет те же элементы - товар (Т) и деньги (Д) и фазы обращения - (Т - Д) и (Д - Т). Но у формул есть весьма существенные различия, указывающие на принципиальную разницу между деньгами как средством обращения и деньгами как капиталом.

1. Деньги как средство обращения опосредует движение товаров, тогда как движение денег как капитала опосредуется товаром, который нужен только для того, чтобы обеспечить самовозрастание капитала.

2. Стоимость денег как капитала, с которой начинается его движение, меньше стоимости денег, завершающих движение капитала, на величину прибавочной стоимости. (Штрих во всеобщей формуле капитала означает прибавочную стоимость.) В формуле товарного обращения стоимость товара, стоящего в начале формулы, равна стоимости товара, стоящего в конце, что соответствует требованиям закона стоимости. Зная, как создается прибавочная стоимость, мы можем сказать, что использование денег как капитала также не нарушает требований закона стоимости. Парадокс всеобщей формулы капитала объясняется способностью рабочей силы создавать стоимость больше собственной стоимости.

3. Разный порядок одних и тех же символов в данных формулах указывает на разные цели использования денег. В одном случае они необходимы для того, чтобы в обмен на свой товар приобрести другой товар в целях потребления. Здесь цель использования денег - получение товара как вещи, способной удовлетворять те или иные потребности. Во втором случае деньги используются для получения новых денег с той же полезностью, но больших по объему. Иными словами, здесь цель - получение прибавочной стоимости.

4. Движение денег как товарного эквивалента завершается с приобретением нужного их владельцу товара, они уходят из рук их владельца навсегда. Движение денег как капитала не прекращается - лишь на время они покидают своего владельца, затем возвращаются к нему и вновь направляются в обращение для получения новой прибавочной стоимости. Движение денег как капитала оказывается непрерывным.

Таким образом, анализ формулы денег как капитала и ее сравнение с формулой товарного обращения хорошо показывает экономическую сущность капитала как самовозрастающей стоимости, находящейся ради этого самовозрастания в постоянном движении.

Рассмотрение капитала как самовозрастающей стоимости показывает, что разные его части по - разному участвуют в создании стоимости и прибавочной стоимости. В этой связи в теории трудовой стоимости он делится на две части - на постоянный и переменный.

К постоянному капиталу относится та часть авансированной стоимости, которая воплощается в средствах производства и которая без изменения переносит свою стоимость на производимый продукт. Это станки, машины, оборудование, сырье, вспомогательные материалы и т.д.

К переменному капиталу относится та часть авансированной стоимости, которая используется для приобретения рабочей силы, создающей стоимость больше собственной стоимости на величину прибавочной стоимости. Получается, что эта часть авансированной стоимости в процессе производства возрастает на величину прибавочной стоимости.

Если величина постоянного капитала (С), переменного (V) и прибавочная стоимость (М), то стоимость выступит как сумма затрат постоянного и переменного капитала и прибавочной стоимости: С + V + М. Поскольку постоянный капитал есть ни что иное как овеществленный в средствах производства труд, то стоимость товара предстает так же, как сумма овеществленного труда и вновь созданной стоимости: С+ (V + М).

Особая роль переменного капитала в создании прибавочной стоимости выражается через норму прибавочной стоимости: M" = M/V.

Она указывает на соотношение между прибавочной стоимостью и переменным капиталом во вновь созданной стоимости и на то, как вновь созданная стоимость делится между рабочими и владельцами капитала.

Данная формула, будучи связанной с формулой стоимости, лаконично, но достаточно отчетливо указывает на то, что отношения труда и капитала - это отношения, касающиеся производства стоимости и ее распределения. Владелец капитала, присваивая произведенный продукт как свою собственность, делится с рабочим частью содержащейся в товаре вновь созданной стоимостью. Одна ее часть идет рабочему в виде заработной платы, другая остается у капиталиста в виде прибавочной стоимости.

Кругооборот капитала и прибыль

Подход к капиталу как к самовозрастающей стоимости показывает, что возрастание капитала возможно при его непрерывном движении. Движение капитала предстает в различных его функциональных формах.

Вначале он выступает в денежной форме - в виде определенной суммы денег, предназначенной для приобретения факторов производства товарного продукта. После того как факторы приобретены, капитал принимает производительную форму. Из процесса производства капитал выходит в товарной форме, из которой возвращается в исходную денежную форму.

Движение капитала, предполагающее последовательную смену им своих функциональных форм, характеризует кругооборот капитала.

Непрерывный, постоянно возобновляющийся кругооборот капитала называется его оборотом, а период, в течение которого направленный в оборот капитал возвращается вместе с прибавочной стоимостью, называется временем кругооборота капитала.

В процессе кругооборота капитала прибавочная стоимость принимает форму прибыли. Применительно к отдельным товарам она предстает как разница между ценой товара и затратами капитала, вошедшими в стоимость товара. Эти затраты предстают как издержки производства товара. Цена товара, таким образом, предстает как сумма издержек производства этого товара и прибыли, приносимой этим товаром.

Отношение прибыли (Р) к авансированному капиталу (C+V), выраженное в процентах, характеризует норму прибыли Р:

P"=P*100%/(C+V).

Подобно тому, как цена выступает в виде денежного выражения стоимости товара, так и прибыль есть внешняя форма проявления прибавочной стоимости. Но если прибавочная стоимость зависит от производства, то прибыль конкретного предприятия зависит также и от обмена, в частности, от существующей на рынке данного товара цены. Так что понятие «прибыль» предстает как категория производства и обмена.

В экономической теории существуют две основных трактовки источников прибыли.

Первая указывает на то, что источником прибыли является «работа» всех трех факторов производства. Прибыль предстает как сумма разностей между доходами, приносимыми каждыми факторами производства и расходами на их приобретение и использование. Особое значение в ее формировании придается предпринимательской деятельности, от которой зависит степень эффективности комбинации факторов и их использования. Характерным для факторного подхода является отождествление прибыли и прибавочной стоимости - эти понятия оказываются тождественными.

Вторая трактовка, основанная на теории трудовой стоимости, указывает на прибавочную стоимость, создаваемую живым трудом, как на источник прибыли. Вместе с тем в этой трактовке наряду выделением труда как фактора прибыли, отмечается зависимость прибыли и от других факторов производства. Например, если происходит экономия на вещественных факторах производства, то при данных затратах живого труда может быть получена дополнительная прибыль. Эта дополнительная прибыль есть не что иное, как уже рассмотренная ранее разница между рыночной и индивидуальной стоимостью, то есть избыточная прибавочная стоимость. Так что эти несовпадения между прибылью и прибавочной стоимостью возможны лишь на уровне отдельных предприятий. Если же взять экономику в целом, то сумма произведенных на всех предприятиях прибавочных стоимостей будет равна сумме прибылей, полученных предприятиями: М = Р.

Получение предприятиями прибыли является необходимым условием воспроизводства капитала. Непрерывное, постоянное возобновление капитала как самовозрастающей стоимости называется воспроизводством капитала. Особенность данного процесса заключается в том, что воспроизводство отдельного капитала невозможно в отрыве от воспроизводства других индивидуальных капиталов, совокупность которых образует общественный капитал. Это означает, что воспроизводство общественного капитала выступает как условие воспроизводства индивидуальных капиталов.

Под капиталом здесь понимаются средства производства: станки, машины, оборудование и т.д. Нередко убыточная работа предприятия вызывает необходимость продажи части его средств производства. С точки зрения всего общества капитал не исчезает. Просто он оказывается в руках других владельцев. Получается, что индивидуальный капитал одного предприятия уменьшается, характеризуя его суженное воспроизводство, тогда как общественный капитал не убывает, а при росте других индивидуальных капиталов может расширяться.

Однако при определенных условиях возможно простое и даже суженное воспроизводство и общественного капитала. Такое происходит при неполном использовании индивидуальных капиталов как факторов производства и сокращении объемов производства, что характерно для экономических кризисов.

Накопление капитала и его факторы

Применение прибавочной стоимости, или прибыли, в качестве капитала называется накоплением капитала. Выделение индивидуального и общественного капитала обусловливает два уровня накопления - уровень предприятия и уровень общества.

На уровне отдельного предприятия накопление возможно, если полученная им в виде прибыли прибавочная стоимость делится на две части - одна образует фонд накопления, другая вместе с фондом заработной платы образует фонд потребления.

На уровне общества накопление предполагает направление части произведенной в рамках всей экономики прибавочной стоимости, или прибавочного продукта, на расширение общественного капитала. Однако, если ограничиться масштабами национальной экономики и предположить, что она носит замкнутый характер, то расширение капитала возможно при условии, что в составе общественного продукта страны есть дополнительные средства производства сверх тех, что необходимы для замены использованных средств производства. Эти дополнительные средства производства предстают как чистый капитал.

Обращение к содержанию накопления показывает, что обеспечение данного процесса предполагает отказ от личного потребления части национального дохода как совокупности доходов субъектов товарного хозяйства. В результате национальный доход распадается на фонд потребления и фонд накопления.

Различия в содержании процесса накопления на уровне отдельных предприятий и общества в целом обусловливают различия в факторах накопления на данных уровнях.

На уровне отдельных предприятий можно выделить следующие факторы накопления.

1. Размеры полученной предприятием прибыли. Совершенно очевидно, что чем больше прибыль, тем больше средств можно направить на накопление при прежнем уровне потребления. Соответственно, все то, что способствует росту прибыли, следует рассматривать в качестве фактора накопления.

2. Пропорция, в которой прибыль делится на капитал и доход. Эта пропорция зависит как от субъективных качеств владельцев капитала, так и от объективных обстоятельств. К последним может быть отнесена острота конкуренции между предприятиями и экономическая конъюнктура, заставляющая расширять производство или, наоборот, сокращать его.

3. Эффективность приобретаемых за счет фонда накопления средств производства и их цены. Относительно недорогие, но достаточно эффективные станки, машины, оборудование позволяют при данной величине фонда накопления быстрее наращивать масштабы производства и соответственно увеличивать размеры капитала, чем менее эффективные и более дорогие средства производства.

4. Разница между применяемым и потребляемым капиталом. Применяемый капитал представляет собой все используемые на предприятии средства производства. Потребленный капитал - это та часть стоимости средств производства, которая перенесена на готовый продукт. Здесь большую роль играет то, что часть этой стоимости после продажи продукции откладывается в фонд амортизации, который используется для замены старых износившихся средств труда на новые. Причем средства этого фонда могут быть использованы до того, как все старое оборудование, станки, машины износятся. Можно это сделать, продолжая эксплуатировать старые средства труда.

Представим, что на предприятии используются 10 станков, срок службы которых составляет 10 лет, а стоимость каждого станка равна 10 тыс. р. После первого года службы станков в фонде амортизации должно оказаться средств на сумму 10 тыс. р., которой достаточно для приобретения еще одного станка. Хотя по стоимости капитал здесь не возрос, но масштабы производства увеличиваются, а следовательно, возрастают размеры прибыли, за счет которой осуществляется накопление. Если при этом новый станок окажется более производительным, чем старые, то возможности накопления еще более расширятся.

Рассмотрение данного фактора накопления показывает, что воспроизводство капитала может быть экстенсивным и интенсивным.

Экстенсивное воспроизводство капитала характеризуется возобновлением капитала на прежней технико-технологической основе. При таком типе воспроизводства расширение размеров капитала обеспечивается путем капитализации части прибыли. Это предполагает приобретение за счет прибыли новых станков, машин, оборудования в дополнение к существующим. Соответственно возрастает число работников, обслуживающих технику, растут затраты капитала.

Интенсивное воспроизводство капитала характеризуется возобновлением капитала на новой более эффективной технико-технологической основе. При данном типе воспроизводства расширение размеров капитала возможно не только за счет фонда накопления, но и фонда амортизации, если взятые из него средства используются на приобретение новой, более производительной техники.

Отмеченные факторы обусловливают процесс накопления и на уровне всего общества. Однако здесь накопление зависит не только от возможностей предприятий, но и населения - от того, какую часть своих доходов оно расходует на текущее потребление, а какую сберегает, используя деньги как средство накопления. Мы знаем, что эти деньги обычно лежат в банках, которые могут выдавать их в виде ссуд, используемых для обновления и расширения капитала.

Соответственно, накопление капитала общества оказывается в зависимости от величины национального дохода как совокупности доходов всех субъектов экономики и от его деления на фонд потребления и фонд

Концентрация и централизация капитала и производства

Накопление служит основой концентрации капитала, под которой понимается процесс увеличения размеров индивидуального капитала в результате капитализации приносимой им прибавочной стоимости (прибыли).

Поскольку данный процесс связан с размерами прибавочной стоимости, или прибыли, которая, в свою очередь, зависит от величины создающего ее капитала, то становится ясно, что концентрация означает сосредоточение все большей части капитала общества в руках владельцев крупных капиталов. Чем большая часть капитала сосредоточена у меньшей части владельцев капитала, тем больше степень его концентрации.

Так, в двух отраслях может быть одно и то же число владельцев капитала, например, 1 тыс. чел., и одинаковые размеры совокупного капитала, например, 1 млрд р. Но если в первой отрасли размеры индивидуальных капиталов примерно одинаковые (по I млн р.), а в другой 900 млн р. капитала сосредоточено в руках 9 человек, по 100 млн р. у каждого, остальные 100 млн р. находятся в руках 991 человека, то вторая отрасль характеризуется высокой концентрацией капитала. Высокая степень концентрации обусловливает и более высокие темпы накопления капитала, так как крупные капиталы приносят большую прибыль и имеют большие возможности накопления.

Концентрация капитала обычно сопровождается концентрацией производства - процессом сосредоточения факторов и объемов производства на крупных предприятиях. Концентрация производства носит отраслевой характер и показывает, какая доля средств производства, рабочей силы и объема производимой продукции в данной отрасли приходится на крупные предприятия.

Приведенный выше пример с концентрацией капитала может быть применен для иллюстрации процесса концентрации производства, если предположить, что каждый владелец капитала одновременно является и владельцем предприятия. В этом случае получится, что во второй отрасли 90% средств производства, следовательно, основная часть рабочей силы и производимой продукции, сосредоточена на 9 предприятиях. Такая отрасль предстает как отрасль с высокой концентрацией производства.

Следует заметить, что отрасли могут различаться разным соотношением трех факторов производства по отношению друг к другу. В этой связи выделяют природоемкие, трудоемкие и капиталоемкие отрасли, то есть отрасли с относительно большой долей использования (и соответствующих затрат) природных, трудовых и капитальных ресурсов. Вот почему обобщающим показателем концентрации производства служит объем производимой продукции. Если значительная часть общего объема производимой в отрасли продукции сосредоточена на нескольких предприятиях, то это свидетельствует о высокой концентрации производства в данной отрасли.

Концентрация капитала может быть ускорена его централизацией. Централизация капитала представляет собой процесс увеличения размеров капитала в результате объединения или слияния нескольких ранее самостоятельных капиталов. Данный процесс обеспечивается двумя путями:

1) путем добровольного слияния отдельных капиталов в один. Нередко это делается под воздействием конкурентной борьбы в целях сохранения индивидуальных капиталов, если им грозит поглощение более крупным капиталом. Иногда капиталы объединяются для создания единого совместного предприятия, если одного капитала для этого оказывается недостаточно. Одним из способов такого объединения является создание предприятия в виде акционерного общества. Капитал общества образуется путем выпуска и продажи акций - ценных бумаг, удостоверяющих наличие у их владельца доли в капитале общества и дающих право на получение соответствующей доли прибыли акционерного общества;

2} путем поглощения одного капитала другим, как правило, более крупным. Обычно такое поглощение является результатом конкурентной борьбы - более сильные позиции в ней имеет крупный капитал. Так что крупные капиталы растут быстрее мелких не только в результате более масштабного накопления, но и в результате поглощения других капиталов.

Централизация капитала нередко отражает централизацию производства, которая предполагает объединение самостоятельных предприятий в единое производственное целое - в более крупное предприятие либо в производственный комплекс, состоящий их двух и более предприятий, выполняющих общие производственные задачи.